A PROCISSÃO DE GILBERTO GIL NO TROPICALISMO

Giovanni Felippi

Giovanni Felippi é bacharel e mestrando em História pela USP. Durante a graduação, desenvolveu pesquisa de iniciação científica sob orientação de Sheyla Diniz sobre o disco apresentado nesta resenha.

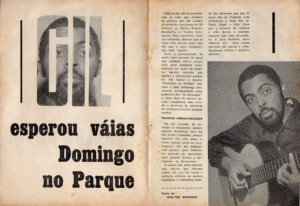

Lançado no auge do movimento tropicalista, em 1968, o segundo disco da carreira de Gilberto Gil é considerado um marco para o movimento, para a trajetória do artista e para a música brasileira no geral. Quando lançado, Gil já era um cantor de destaque no cenário musical brasileiro e, desde setembro de 1967, vinha despertando polêmicas por “trair a música brasileira”, como uma matéria publicada na revista São Paulo na TV noticiou, ao se juntar com os Mutantes no Festival da Record (1967) e incorporar guitarras elétricas na sua sonoridade. De certo, parte dessas polêmicas foi exagerada pela mídia da época e o próprio Gil se aproveitou dela para ganhar destaque. No entanto, isso não anula o impacto que o cantor causou ao adotar elementos do rock internacional, considerados alienantes pelo público que até então o estimava como músico engajado.

Lançado no auge do movimento tropicalista, em 1968, o segundo disco da carreira de Gilberto Gil é considerado um marco para o movimento, para a trajetória do artista e para a música brasileira no geral. Quando lançado, Gil já era um cantor de destaque no cenário musical brasileiro e, desde setembro de 1967, vinha despertando polêmicas por “trair a música brasileira”, como uma matéria publicada na revista São Paulo na TV noticiou, ao se juntar com os Mutantes no Festival da Record (1967) e incorporar guitarras elétricas na sua sonoridade. De certo, parte dessas polêmicas foi exagerada pela mídia da época e o próprio Gil se aproveitou dela para ganhar destaque. No entanto, isso não anula o impacto que o cantor causou ao adotar elementos do rock internacional, considerados alienantes pelo público que até então o estimava como músico engajado.

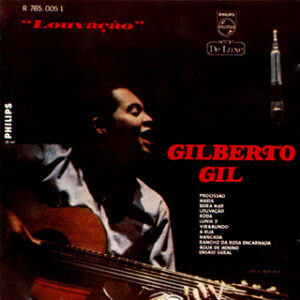

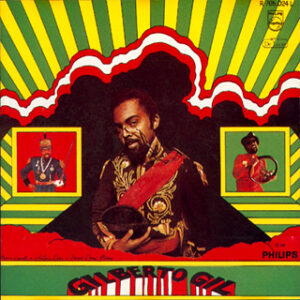

Após a apresentação no Festival da Record, Gilberto Gil entrou no estúdio com os Mutantes e o maestro Rogério Duprat para dar continuidade ao seu trabalho de “renovação sonora na música brasileira”. O resultado foi um LP bem diferente daquele lançado um ano antes, o álbum Louvação (Philips, 1967). Se, neste primeiro álbum, Gil buscou reunir composições, sonoridades e temáticas ligadas ao ideário nacional-popular, no “disco da farda”, ou LP Gilberto Gil, de 1968, propôs uma revisão estética dos elementos que fariam parte do caldeirão cultural da MPB. O LP de Gil ajudou a redefinir o lugar do artista e dos Mutantes no cenário musical brasileiro, além de aumentar o leque de sonoridades que seriam exploradas pela rica produção da MPB na década seguinte. (Napolitano, 2001; Santos, 2010)

Reportagem sobre Gilberto Gil após sua apresentação no Festival da Record de 1967, na revista São Paulo na TV

O PROJETO TROPICALISTA DE GIL NA CAPA DO ÁLBUM

Com o estabelecimento do LP (long-playing) como principal suporte de registro e circulação da canção popular durante a década de 1960, artistas e bandas passaram a explorar as possibilidades do formato, como a ordenação das canções em dois lados e, principalmente, a capa. Não apenas uma embalagem do disco, a arte da capa passou a dialogar cada vez mais com o conteúdo das canções, tornando-se não somente uma extensão, mas parte da experiência musical (Rodrigues, 2007).

No caso do LP de Gil, muitos elementos e diálogos culturais que encontramos nas canções se mostram presentes na capa. Elaborada pelo artista plástico Rogério Duarte, um dos principais criadores da estética tropicalista, em parceria com Antônio Dias e o fotógrafo David Drew Zing, a capa, em seu centro, mostra Gil usando um fardão da Academia Brasileira de Letras (ABL), e duas imagens menores que mostram o artista como um militar e um piloto. Nessa arte é possível identificar o deboche e a paródia com a “cultural oficial” do Estado e com as imagens oficiais da nação, visto o notável humor com que Gilberto Gil posa para as fotos. As cores da capa e a disposição de Gil na imagem central dialogam com a cultura anglo-americana, em uma clara referência ao recém lançado Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, e também à pop art, assemelhando-se muito às capas de discos psicodélicos que foram lançados por bandas nos Estados Unidos e na Inglaterra entre 1966 e 1967.

A função da capa no disco de 1968 se torna mais interessante quando a comparamos com a capa anterior, de Louvação (1967). Com uma arte mais simples, a capa mostra Gil com seu violão, ao lado do nome do artista, a lista das canções e o título do disco no canto superior. Essa caracterização, assim como as canções do álbum, mostra Gil como um típico cantor e compositor engajado, com seu violão como uma “arma de luta”, tal como o faziam os cantores engajados da época.

Capa do disco Louvação (1967)

GIL E O NACIONAL-POPULAR

O LP de 1968, Gilberto Gil, marca um ponto de inflexão em sua carreira. Ao mesmo tempo que devemos evitar uma leitura reducionista do Tropicalismo como uma “ruptura” com a “autêntica música brasileira”, é inegável que o movimento explorou caminhos não considerados pelos artistas ligados à MPB no período, ao que se deve grande parte de seu impacto e importância histórica.

A produção cultural brasileira durante a década de 1950 e até os primeiros anos após o golpe civil-militar de 1964 foi pautada pelo ideário nacional-popular. De maneira sintetizada, as esquerdas buscavam uma produção que se aproximasse do “povo” e despertasse sua conscientização como nação, abordando temáticas populares e que fizessem parte do imaginário nacional. Na década de 1960, essa política foi apoiada principalmente pelo Centro Popular de Cultura (CPC) com seu manifesto de 1962, em prol de um arte que priorizava a comunicabilidade com o “povo”. Como explica Marcos Napolitano (2010, p. 29), o procedimento sugerido visava direcionar o artista-intelectual engajado para a busca de sua inspiração nas “regras e modelos dos símbolos e critérios de apreciação” das classes mais populares, vistas como a base da expressão nacional-popular. Longe de ser uma cartilha de procedimentos, o nacional-popular era mais uma ideia-força compartilhada por setores da esquerda, que ia além da atuação do CPC.

Nesse contexto, Gilberto Gil se forma como artista e compositor politicamente engajado, postura identificada por sua relação com a cultura popular do Nordeste, além do seu envolvimento com o Teatro de Arena. O LP de estreia de Gil, Louvação (Philips, 1967), contém muitas canções que abordam temáticas populares e regionais, denunciando as injustiças sociais sofridas pelo povo. As letras chamam atenção para as dificuldades sociais enfrentadas, como em Roda (letra de João Augusto) e Procissão, além de incorporar temas como o carnaval e a cultura popular nordestina, como em Ensaio Geral e Viramundo (letra de Capinan). A ideia de “povo” empregada nas letras é aquela idealizada pelo CPC e diversos artistas engajados da época: as classes populares e trabalhadoras, representante da autêntica cultura brasileira e vítima das injustiças sociais do país.

As canções foram escritas por Gil entre 1964 e 1966. Porém, ao serem lançadas em 1967, elas já não refletiam exatamente as suas novas propostas estéticas e musicais, em transformação ao longo daquele ano. No início de 1967, o cantor e compositor viajou para Recife onde entrou em contato com artistas locais, como a Banda de Pífanos de Caruaru. Além disso, ele notou que a canção de protesto estava perdendo popularidade para o rock anglo-americano. Mais tarde, no mesmo ano, ocorreria sua apresentação de Domingo no Parque ao lado dos Mutantes, no Festival da Record. Tal apresentação, assim como a de Caetano (Alegria, alegria), seria considerada um “marco inicial” do tropicalismo na mídia e nos círculos artísticos, indicando os novos caminhos que Gil estava tomando. Essa é a abordagem adotada por trabalhos biográficos, como o de Carlos Calado (2021) e o documentário Tropicália, de Marcelo Machado (2012).

Dessa forma, quando Gil lançou o LP de 1968, sua relação com a canção de protesto e o nacional-popular tinha se alterado. A intenção não era mais “promover a conscientização das massas populares”, como preconizado pelo Manifesto do CPC da UNE, de 1962. Gil, contudo, não abandonou por completo o material e as referências populares que empregou em suas primeiras canções e no álbum anterior. Assim como os outros tropicalistas, não abandonou as sonoridades populares em prol do rock internacional, mas propôs uma revisão crítica dos elementos que compunham a Música Popular Brasileira (MPB) até então, incorporando novas tendências internacionais que, na sua visão, não poderiam ser ignoradas.

NOVAS TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS

A canção de abertura do disco de 1968, Frevo Rasgado, representa o paradigma de Gil em relação à cultura nacional. Abrindo o LP com uma sonoridade festiva e carnavalesca, a canção faz referência à festa tradicional nordestina. A canção seguinte, Coragem para Suportar, é uma faixa do período “pré-tropicalista” do artista, datada de 1964, e que narra as dificuldades vividas no sertão. Na letra e na temática, é a canção que mais se aproxima daquelas gravadas por Gil em Louvação, mas, diferentemente das canções daquele disco de 1967, esta tem um arranjo contendo riffs de guitarra e baixo elétrico – instrumentos pouco ou nada associados ao imaginário do sertão, mas que ganham espaço agora, como parte do projeto tropicalista de Gil: incorporar novas tendências a gêneros tradicionais.

Essa reflexão sobre a errática relação de Gilberto Gil com o nacional-popular nos ajuda a, em parte, quebrar o mito de que o tropicalismo operou uma “ruptura” completa com a música brasileira para privilegiar o rock estrangeiro, acusação bastante comum feita ao tropicalismo pelos seus críticos, como José Ramos Tinhorão.

A RELAÇÃO ENTRE GIL E OS MUTANTES

Apesar de serem comumente creditados como banda de apoio das canções de Gilberto Gil (1968), os Mutantes, na realidade, podem ser considerados coautores do álbum pela importância que tiveram para definir a sonoridade que Gil buscava.

Apesar de não serem a única banda de rock no Brasil, e muito menos a primeira, é válido afirmar que os Mutantes eram a única banda capaz de contribuir com a sonoridade que Gil buscou construir a partir de 1967. Isso se deve ao lugar no cenário musical nacional ocupado pelo grupo no início de sua carreira. Como mostra Daniela Vieira (2010, p. Diferentemente do rock da Jovem Guarda, muito inspirado no rock norte-americano do final dos anos 1950, a sonoridade dos Mutantes já era influenciada pelo rock anglo-americano, mais sofisticado, principalmente pelos trabalhos mais recentes dos Beatles, como Revolver (1966) e Sgt. Peppers (1967). A relação do grupo com o álbum não só foi essencial para a sonoridade que Gil desenvolvia, como também alçou os Mutantes a uma posição diferente na música brasileira, inserindo-os dentro dos amplos gêneros e artistas que passaram a integrar a MPB.

Os Mutantes contribuíram fazendo a “cozinha” do rock com os solos e riffs de Sérgio Dias e as criativas linhas de baixo de Arnaldo Baptista, em que se nota a clara influência dos baixos de Paul McCartney, conhecido por criar linhas melódicas próprias, não restritas à função de background para a melodia da voz. Os backing vocals dos Mutantes são outro aspecto bem marcante no álbum de Gil, com destaque para a voz aguda de Rita Lee, potencializando as vozes dos irmãos Baptista.

A contribuição dos Mutantes pode ser notada em canções como a já citada Coragem pra Suportar. Nela, o baixo de Arnaldo – bem semelhante ao de Taxman, dos Beatles – se junta à guitarra de Sérgio. Assim, os instrumentos elétricos se justapõem à realidade do sertão cantada por Gil. Já a faixa que encerra o Lado A – Pega a Voga Cabeludo – é um grande improviso que dá destaque para os solos de Sérgio, além de mostrar o tom descontraído e humorístico típico do grupo e da maneira como concebia a canção.

A RELEITURA DE PROCISSÃO

A canção que melhor exemplifica a transformação artística narrada até aqui é a faixa que abre o Lado B, Procissão – uma segunda faixa de abertura, se considerarmos o formato do LP. Composta por Gil em 1966, foi gravada pela primeira vez em Louvação como faixa que encerra o álbum. Comentando a composição da canção, Gil afirma que associou o imaginário religioso à dimensão da pobreza social no sertão nordestino. (Renno, 2022, p. 48). A letra denuncia como, por meio da religião, o “povo” do sertão busca melhores condições de vida e uma forma de superar as dificuldades cotidianas, mas não recebe aquilo que lhe foi prometido.

No álbum Louvação, o arranjo de Procissão evoca um clima religioso, destacando o seu tom crítico. Já no disco de 1968, Procissão ganhou um arranjo completamente novo e, consequentemente, um sentido histórico diferente. A letra não foi alterada, mas, em vez de um arranjo econômico para violão e flauta, a nova versão foi gravada com riffs de guitarra e harmonias vocais, como uma espécie de paródia da própria canção de Gil.

Christopher Dunn (2009, p. 95) afirmou que os tropicalistas se apropriaram ironicamente de representações oficiais do Brasil e de certas formas de nacionalismo cultural. Foi o que Gil fez ao regravar a canção no álbum de 1968, indicando que aquela forma de cultura nacional e popular “autêntica” não fazia mais sentido para sua proposta artística.

PARÓDIA, DEBOCHE, ANTROPOFAGIA

Por meio dessa breve análise, busquei contribuir com o já vasto conhecimento sobre o Tropicalismo dando atenção a um campo ainda pouco explorado: os fonogramas. Os tropicalistas exploraram os fonogramas para realizar seus projetos musicais, usando-os como “discos-objetos’’, como um conceito que envolvia desde a imagem da capa até a ordens das canções nos dois lados.

Conforme exposto, a análise do fonograma permite notarmos como alguns elementos que caracterizam o tropicalismo – a paródia, o deboche, a antropofagia – se concretizaram em seus álbuns. Ao incorporar esses elementos em seu LP de 1968, Gil contribuiu para a abertura da MPB a novos gêneros e formas musicais, que tanto seriam explorados na rica produção musical da década de 1970.

Referências

CALADO, Carlos. Tropicália: a história de uma revolução musical. 2a ed. São Paulo: Ed. 34, 1997.

FAVARETTO, Celso. Tropicália, Alegoria, Alegria. 5a ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2021.

MAMMÌ, Lorenzo. A era do disco. In: A fugitiva: ensaios sobre música. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 104-124.

NAPOLITANO, Marcos. “Seguindo a canção”: engajamento político e indústria cultural na MPB (1959-1969). São Paulo: Annablume/FAPESP, 2001.

NAPOLITANO, Marcos. A síncope das ideias: a questão da tradição na música popular brasileira. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007.

NAPOLITANO, Marcos. O fonograma como fonte para a pesquisa histórica sobre música popular: problemas e perspectivas. Anais do XIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, Paraná, 2010, p. 1-3.

RENÓ, Carlos (org.). Gilberto Gil: todas as letras – incluindo letras comentadas pelo compositor. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

SANTOS, Daniela Vieira dos. Não vá se perder por aí: a trajetória dos Mutantes. São Paulo: Annablume, 2010.

Como citar este texto

FELIPPI, Giovanni. A Procissão de Gilberto Gil no Tropicalismo. A música de: História pública da música do Brasil, v. 7, n. 1, 2025. Disponível em: https://amusicade.com/gilberto-gil-1968-gilberto-gil/ .Acesso em: